C’è qualcosa che questa settimana a Gerusalemme accomuna – almeno in parte – la fervente e caotica Mea She’arim, i quartieri più distinti e secolarizzati di German Colony o di Montefiore, il quartiere ebraico della Città Vecchia e le centrali strade del centro. Sono i sukkot, le precarie costruzioni in legno e rami di palma tipiche della festa delle Capanne.

(Gerusalemme) – C’è qualcosa che in questa settimana accomuna – almeno in parte – la fervente e caotica Mea She’arim, i quartieri più distinti e secolarizzati di German Colony o di Montefiore, il quartiere ebraico della Città Vecchia e le centrali strade del centro, quelle del traffico e della movida. Sono le sukkot, le precarie costruzioni in legno e rami di palma che sono comparse un po’ ovunque, dai tetti ai giardini della Gerusalemme occidentale.

Dopo i giorni dedicati al pentimento e all’espiazione, con le solennità di Rosh Hashanà e Yom Kippur, le tradizioni ebraiche dell’autunno lasciano il posto alle festività più gioiose, come Sukkot – la festa delle Capanne. Essa ricorda il tempo che il popolo d’Israele trascorse nel deserto dopo l’uscita dall’Egitto, ma anche la fine del raccolto: è quindi una festa in cui si rende grazie per la generosità della terra, ma nello stesso tempo si rinsalda il proprio legame con il Dio dispensatore di ogni dono, anche nella precarietà.

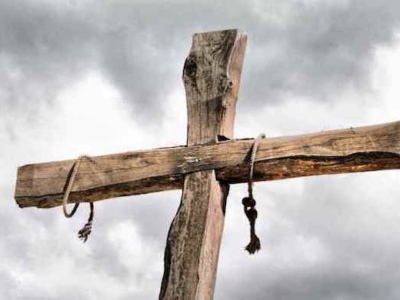

Per sette giorni (quest’anno dal 30 settembre al 7 ottobre), come prescrive la Torah, gli ebrei trasferiscono le loro attività domestiche in una capanna fuori dalla propria casa. Chi sul balcone, chi sulla veranda, chi nel giardino e chi sulla strada di fronte a casa, ognuno costruisce la capanna dove può, seguendo i criteri che il Talmud indica con precisione. E qui vi si trasferiscono, almeno i più religiosi.

Diversi riti, simboli e benedizioni accompagnano la settimana di Sukkot, durante la quale un ruolo fondamentale è ricoperto dai pasti all’interno della capanna. I numerosi ebrei che ogni giorno si recano al Muro del pianto, o nelle varie sinagoghe della città, portano con sé le «quattro specie», vale a dire un cedro, un ramo di palma da dattero, uno di mirto e uno di salice. Secondo le prescrizioni della Torah, ciascuna delle quattro specie deve essere perfetta e completa in tutti gli aspetti: colore, misura, struttura e forma. Sicché, nei giorni antecedenti la festa, le strade del quartiere ultraortodosso di Mea She’arim si riempiono di banchetti nei quali ognuno, dopo un’attenta analisi, può comprare le piante che serviranno per le preghiere della settimana. Legati insieme, infatti, i rami delle quattro specie vengono agitati in tutte le direzioni – dopo una speciale benedizione -, a indicare i quattro punti cardinali e dunque l’onnipresenza di Dio.

Mentre i più religiosi seguono devotamente tutte le cerimonie e si trasferiscono nelle capanne per studiare, mangiare, e spesso anche dormire, i più laici reinterpretano a modo loro la tradizione. Capita così di vedere capanne decorate con lampade cinesi, e locali che trasformano i loro dehors estivi in sukkot. Tra i tavolini si sentono parlare tutte le lingue: sono moltissimi infatti gli ebrei giunti dagli Stati Uniti o dall’Europa per passare le festività di questo mese con i parenti nella Città Santa.